编辑:无损检测证书挂靠 时间:2025-03-11 19:47:10

作者简介:王霞光(1987—),男,工程师,硕士,主要从事结构健康监测专业相关工作

复合材料加筋结构因其构型简单,易于加工成型,力学性能优异而备受关注,在航空航天、压力容器和轨道交通等领域有着较为广泛的应用[1-2]。加筋结构极大增强了复合材料壁板的强度和刚度,使得结构的整体承载水平大幅提升。在实际工程应用中,载荷、温度、振动等环境因素交替作用可能会对加筋区域造成多种损伤,如脱黏、分层及纤维断裂等[3]。筋条的损伤会降低结构的局部强度,严重影响复合材料壁板的运行安全。因此采用结构健康监测技术及时获取结构的损伤状态参数信息,对结构的安全运行是极有必要的。

结构健康监测是通过布置在结构中的传感器获取结构状态特征信号,进而评估结构健康状态的过程[4]。近些年,健康监测手段逐渐发展出导波、应变、声发射和机器视觉等多种先进技术,其中,导波监测技术因传感器成本低、对损伤敏感程度高而受到广泛关注[5-7],在复合材料结构损伤监测中也取得了较好的进展。复合材料常见的结构加强形式有T型加筋、L型加筋和帽型加筋。其中T型和L型加筋类似,其横截面一面与复合材料基体共面,另一面垂直于复合材料基体,因结构相对简单,在近些年的压电导波监测中受到重视。以T型加筋为例,朱程燕等[8]利用主动导波监测技术对碳纤维复合材料T型接头界面脱黏及扩展进行了识别;刘彬等[9]利用基于导波的损伤概率成像方法对复合材料T型接头的损伤位置进行判别;WHITTINGHAM等[10]通过压电信号的频谱分析,实现了T型接头的脱层监测。相比于T型加筋和L型加筋,帽型加筋的横截面呈封闭多边形状,有多个面不与壁板共面,该结构意味着其独立于复材壁板基体的面积更大,受到冲击等意外损伤的可能性也更大。此外,帽型加筋的封闭式传力结构使得其载荷传递过程更加复杂,损伤形式也更加多样,而与之对应的帽型加筋的健康监测研究相对较少。鉴于此,文章以含帽型加筋的复合材料壁板为试验对象,分析加筋损伤的压电导波特性,并开展帽型加筋区域的损伤监测技术分析。

帽型加筋的筋条和基体界面构成封闭结构,该结构含有多个平面,使得导波传播的路径更加多样化,极大增加了导波的复杂程度。为了解导波在帽型加筋结构中的传播机理,文章采用ABAQUS软件对导波在该结构中的传播进行有限元仿真。

以某复合材料帽型加筋壁板的筋条结构为例,该筋条材料为T700,铺层为5层,铺层方式为不等角铺层,方向角分别为90°,-45°,0°,45°,90°,总厚度为2 mm,壁板基体与筋条材料的铺层和厚度均相同。筋条截面为等腰梯形,腰长为28.58 mm,倾角为60°,上下边长度分别为24.60,52.32 mm,水平方向长度为122 mm。以该帽型加筋为分析对象,建立二维有限元实体模型。帽型加筋截面尺寸示意与仿真模型如图1所示。在模型中选取A,B,C,D共计4个点,A点和D点距离左、右侧边的距离均为20 mm,B点和C点分别为筋条上缘和基体上表面的正中心位置。在A点处设置导波激励源,B,C,D 3点为导波接收点。在整个模型上划分出二维四边形实体网格单元,单元长度设置为1 mm,整个模型单元总数量为56 000个。

根据文献[11],对结构进行导波有限元仿真模拟时,可以将激励传感器的压电激励载荷简化为集中力作为导波激励。在该模型中,对A点施加动态集中力作为激励源,力的方向与复材基体方向呈45°,即图1(b)中箭头方向,沿此方向的动态集中力载荷将在结构中激励出对称和反对称两种导波模态。激励形式采用汉宁加窗五波峰正弦信号,其中心频率为150 kHz,激励源波形如图2所示。

分析方法采用隐式动力学,时间步长为5×10−7 s,全部计算过程共用时24 s。对计算结果进行提取,不同时刻下,结构的垂直方向位移波场响应矢量图如图3所示,可以看出,7.5 μs时位移响应波场传播至帽型加筋的左侧分离处,并开始出现分离的迹象;22.9 μs时响应波场明显分离成两部分,并沿着基体和筋条各自传播;29.2 μs时两股波场进一步传播至右侧分离处,出现汇合的迹象;37.9 μs时导波进一步汇合,并继续传播。

对B,C,D 3个点的位移进行提取,其归一化响应曲线如图4所示,可见,B,C两点的波形类似,都经历了两个明显的波包,然后趋于减弱。B点首个波峰时刻为32.9 μs,对应峰值为0.71;而C点首个波峰时刻为28.2 μs,对应峰值为1;与上述两点相比,D点的波形要复杂得多,其波形更为平缓,持续时间更长,波的峰值仅为0.38(48.5 μs时)。两股波在传播和混合过程中出现了较明显的模式转换,使得波由“窄高”变得更加“扁平”。

有限元仿真结果表明,导波在帽型加筋截面封闭结构的传播经历了先分离再汇合的过程,并进行了模式转换。实际上,真实帽型加筋结构为三维构型,导波除了沿截面传播外,还会沿筋条展向传播。各种方向的导波多次叠加,使导波在三维结构中的信号复杂程度远高于在二维结构中的。

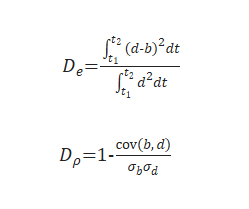

导波结构损伤监测中,为衡量损伤前后的信号变化程度,通常会提取信号变化的特征参数作为损伤指数,如时域的幅值、能量变化参数,频域的相位和幅值参数以及变换域的时频差异等。文章从能量和信号一致性的角度,引入两种损伤指数,对帽型加筋进行损伤监测。损伤指数公式为

式中:De为能量损伤指数,反映损伤前后的信号能量变化;Dρ为相关性损伤指数,反映前后两次信号的一致性;b,d为基准参考信号和当前测试信号;t1,t2为信号开始时间和结束时间;cov(b,d)为b和d的协方差;σb和σd分别为b和d的方差。

试验试件为复合材料曲板结构,尺寸(长×宽)为2 800 mm×1 470 mm,其实物如图5所示。壁板下表面沿长度方向均匀布有7条帽型加筋,截面尺寸见图1(a)。其中的3、4号筋条中间在加工成型后引入了预制冲击损伤,3号筋条损伤区域采用金属补片的形式进行了修补,4号筋条的损伤区域未进行处理。

为了充分研究预制冲击损伤在试验中的扩展情况,将压电传感器布置在两个预制冲击损伤区域,未修补的损伤区域共布置了5个压电传感器,1~4号传感器呈矩形阵列布置,沿加筋方向的传感器间距为90 mm,垂直加筋方向的传感器间距为60 mm,5号传感器布置在冲击点附近;修补后的冲击损伤区域共布置了4个压电传感器,6~9号传感器呈矩形阵列布置,沿加筋方向的传感器间距为90 mm,垂直加筋方向的传感器间距为100 mm。传感器布置示意及实物如图6所示。

试验载荷为压剪载荷,即既有沿长度方向的压载,又有沿曲板圆周方向的剪切载荷。试验设置4个加载点,8种载荷工况。将8种载荷工况以循环形式编制疲劳载荷谱进行加载。试验共历时5 d,加载周期为20 000次循环。试验开始时先测量一组信号作为基准信号,试验结束后再次进行测量,两次测量均处于相同载荷状态。

复合材料帽型加筋壁板疲劳试验完成后,对试验数据进行分析。试验过程中,4号传感器加载时导线受损而失效,其他传感器工作正常。对比两次试验数据的导波时域波形,选取中间频率170 kHz进行分析,部分路径的时域波形如图7所示。由图7可以看出,路径1~2、路径6~7和路径8~9的前后两次测量波形的一致性较好,两次测试信号几乎完全重合。相比之下,路径3~5两次信号差异较为明显,第300个点以后的信号发生了幅值和相位的显著变化,已经完全不具有一致性。

对170 kHz频率下的各条路径进行损伤指数化对比,两种损伤指数柱状图如图8所示。由图8可知,各条扫查路径的信号中,传感器1和传感器6~9所涉及的路径损伤指数均极小,几乎可以忽略不计,说明该路径附近的结构状态试验前后无变化。两种损伤指数在路径3~5上均出现了最大值,其中,能量损伤指数最大值为4.25,而相关性损伤指数最大值为0.37,意味着传感器3~5连线附近发生了一定的损伤扩展。

为充分探寻各个频率下所有路径的信号差异,分别计算各频率激励下每条路径的损伤指数,结果如图9所示,可知,路径3~5的两种损伤指数明显高于其他所有路径的,除90 kHz频率外,其余频率都高于其他路径的。因此可以确信,3~5路径区域发生了结构性损伤。

单独分析图9中路径3~5的两种损伤指数随频率的变化曲线可以发现,随着扫描频率的增加,两种损伤指数总体上均表现出先增后减的趋势。在110 kHz至210 kHz的频率区间,能量损伤指数相比其他路径的较为显著,并且呈现先增后减的趋势,在110 kHz至210 kHz频率区间之外,能量损伤指数相比其他路径的指数不明显。而相关性损伤指数值除在90 kHz和250 kHz时不显著外,其余频率下的相关性损伤指数相比其他路径的较为显著。越靠近170 kHz的中间频率,路径3~5的损伤指数相比其他路径的显著性越强,该趋势说明,选择合理的激励频率有助于提升监测效果。

试验完成后,采用超声探头对冲击损伤区域进行无损检测。结果显示,3号和5号传感器连线的中间位置(帽型加筋的斜侧面)发生了分层损伤扩展,扩展面积为35 mm2。即,未修复区域冲击分层损伤发生了扩展,而修复区域的冲击损伤未发生扩展。也就说明,文章提出的压电传感器的导波信号结合互相关损伤指数的方法可以有效识别冲击损伤区域的分层扩展。

文章将压电导波监测技术结合两种损伤指数算法应用于复合材料帽型加筋壁板弯曲疲劳试验中,通过数据分析得出以下结论。

(1)压电导波健康监测技术可以应用到复合材料帽型加筋壁板的筋条损伤监测中。

(2)能量损伤指数和相关性损伤指数方法能有效识别出帽型加筋的损伤扩展。

(3)该方法具有工程指导意义,可以在实际工程结构中展开推广

推荐阅读: